在位于南二環的西安創新中心樓里,有著這樣一個團隊,其研發的混凝土不但能加強房屋抗震級別,還實現了國內首例唐墓壁畫整體搬遷,為年輕創客實現科技成果轉化應用和產學研一體化樹立了典范。

創業初衷:提高房屋抗震級別 避免災害再發生

鄧明科是西安建筑科技大學土木工程學院教授,30多歲,戴著一副眼睛文質彬彬,就是這么一個清瘦的人,研發了抗震級別達10度的高延性混凝土,并獲得國家發明專利20項。

談到研發高延性混凝土的初衷,鄧明科說,當時汶川地震時自己作為第一批深入震區的專家之一,來到災區后,被滿目瘡痍的場景震驚了。回到西安之后,心情久久不能平息,一直思考如何提高房屋抗震級別,避免災難的再次發生。

之后,鄧明科和團隊就開始研發產品,突破難關,甚至有一名朋友特意從北京辭職,和他一起創業。在研發過程中也遇到了很多困難,由于白天忙著教學科研,只有晚上才有時間研發,但是沒有做實驗的地方,只能在樓道里拉上攪拌機做試驗。

“這樣倒騰了大概有兩三年,每次做完實驗都會收拾干凈,但是這混凝土攪拌量一大,鄰居也受不了。” 鄧明科說,過了兩三年,實驗小有成果,院領導在實驗室里給他特批了一塊試驗場地,他和團隊才可以進行系統化的試驗,“可以說,這個地下實驗室給我們立下了汗馬功勞。”鄧明科說。

日復一日,大概經過了1000多場的試驗,到了第四年、第五年的時候,才形成相對比較成熟的產品。回想起那段迷茫的日子,鄧明科笑了一笑,他說其實在做試驗的時候也有著特別痛苦的時候,因為材料本身就有著非常嚴格的評價指標,大概有兩三年的時間,自己都處在這種煎熬中。

加固技術:實現國內首例唐墓壁畫整體搬遷

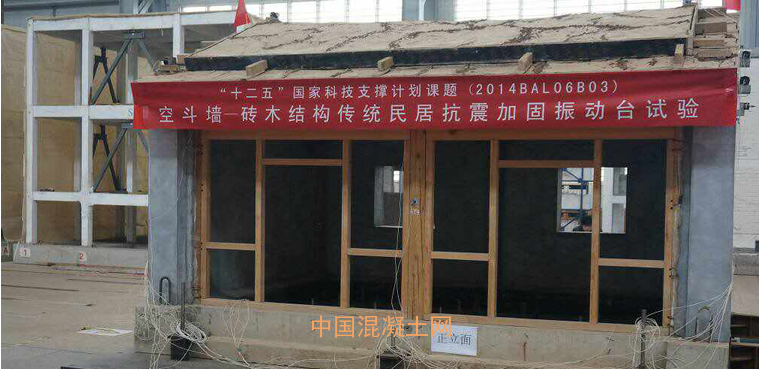

歷經8年的不懈努力,鄧明科和其團隊成功配制出具有高強度、高韌性、高抗裂性能和高耐損傷能力的高延性混凝土,并系統開展了高延性混凝土抗壓韌性、彎曲韌性、抗壓強度和尺寸效應的試驗研究。

聽起來復雜,其實使用起來非常簡單。鄧明科介紹說,傳統房屋砌完墻后,在表面抹灰時不要抹砂漿,只要抹上一公分半的高延性混凝土就夠了,就好比讓傳統的砌體結構穿上了堅強的外衣一樣。

“一般房屋只要求達到8度地震設防,大震房屋不倒就可以。”鄧明科告訴記者,通過試驗證明,涂抹高延性混凝土后,即使地震級別達到10度,墻體也不會出現裂縫。用在量大面廣的農村房屋中,包括危房改造的加固中,只要抹上一公分多的高延性混凝土,刷一個面就夠了。

2014年,位于西安郭新莊的考古重大發現——唐代名相韓休夫婦合葬墓,內有朱雀圖、山水圖和樂舞圖三幅壁畫,是迄今為止發現的唯一一幅唐代大幅獨屏山水壁畫。為對壁畫更好地進行保護研究,陜西歷史博物館決定對壁畫進行整體搬遷。而長期從事高延性混凝土加固砌體結構理論與方法研究的鄧明科,正是韓休墓壁畫加固工作的總負責人。

利用研發的“高延性混凝土加固砌體結構技術”,鄧明科率領團隊對每一個步驟都嚴格把關,確保文物搬遷項目順利進行,真正做到了“萬無一失”,成功實現了國內首例唐墓壁畫整體搬遷。

目前,鄧明科所創辦的五和土木公司辦公場地位于西安創新設計中心,外墻裝修的是他們的產品高延性混凝土做的logo墻,非常有特色。由于專業的特殊性,鄧明科的公司現在大約有20到30人左右,基本是研究生以上學歷,很多都是鄧明科的學生。

科研成果就地轉化 走“產學研一體化”道路

近幾年,鄧明科課題組系統開展了高延性混凝土材料、構件、結構方面的研究工作,在高延性混凝土研究領域獲得國家發明專利20項,實用新型專利20項,發表相關論文30多篇。

如何將創新科研成果就地轉化,將產品推向市場?目前,鄧明科課題組在西安碑林環大學創新產業帶的支持下,正致力于將高延性混凝土方面取得的多項科研成果轉化為生產力,實現由試驗研究到工程應用的產學研一體化,使高校創新成果與產業發展“無縫對接”,以促進土木工程領域的技術進步。

據了解,2015年起,鄧明科教授團隊研發的新材料,已通過校企聯合方式與陜西、安徽、北京等10余個省市的設計院和施工單位合作,其中,他研發的新材料和“高延性混凝土加固砌體結構技術”已成功應用于西安市長安區、藍田、周至、高陵、咸陽和寶雞、延安等200余棟中小學校舍的抗震加固,以及辦公樓、住宅樓、商住樓的加固,“以后,這項技術還將應用在交通、水利等多個領域。”鄧明科自信滿滿。

“未來我們將嘗試搭建平臺,鼓勵建筑領域更多有想法有項目的創客們將項目推向市場化。”鄧明科說,一個領域里有很多新技術新東西是需要推廣,所以要把自己的產學研做好,將這種模式形成集成示范,做成平臺,讓它產生造血功能,讓更多的人創新創業。