你知道嗎?在廈門市翔安區瀏五店岸壁整治工程試驗段,一種“看不見”的新型防護混凝土,正悄然承擔起海洋工程“守護者”的重任。它由華僑大學青年團隊自主研發,被命名為“海智盾”—新一代高強韌海洋工程防護材料,有望為海堤、防浪墻、港口等提供更耐久、更安全的防腐防裂保護。

【“黑科技”混凝土】

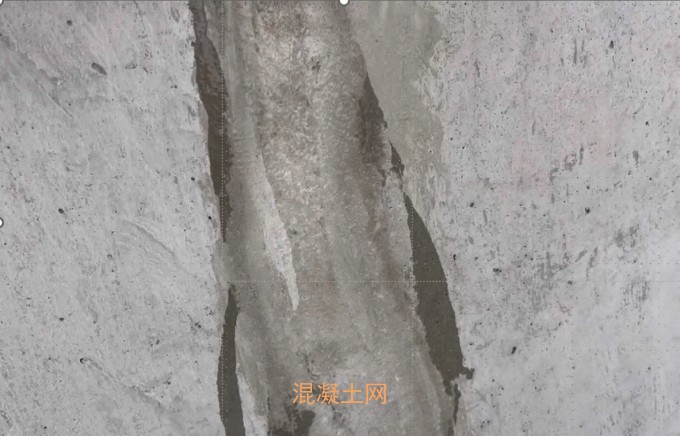

濱海前沿,海風咸濕、浪高潮急,對岸壁工程結構中的混凝土材料侵蝕不容小覷。傳統混凝土抗拉性能弱,易出現開裂,容易被海水滲透,頻繁維修、成本高昂。為此,華僑大學“海智盾”團隊創新研發出一種同時具備高強、高韌與疏水特性的新型水泥基復合材料,徹底改變了混凝土脆性、易裂、親水的三大根源問題。

“我們的黑科技混凝土材料可大幅延長現有濱海結構的維護加固周期,特別是在高鹽、高濕、強腐蝕等極端海洋環境下仍能保持優異的力學性能和抗劣化能力。”項目負責人介紹道。團隊通過引入多尺度材料設計理念,構建“致密基體+增強纖維+內源疏水”的協同體系,不僅有效提升了混凝土的抗裂性與延展性,還顯著抑制了氯離子與水分的滲透擴散,從根源上提升結構服役壽命。

【“強抗腐、長壽命”真正落地】

在中交三航局第六工程(廈門)有限公司智造裝配處的項目現場,“海智盾”團隊正對新型混凝土材料應用于裂縫修復開展實地測試。該材料在工地自然養護條件下,28天即可實現抗壓強度≥120?MPa,表面靜態接觸角超過130°,極限拉伸應變突破5%,兼具超高強度、優異韌性與出色疏水性能,是應對復雜海洋環境的理想之選。

“項目落地后,我們可以顯著減少每年在濱海結構修復中的開支,尤其是在裂縫修補、滲漏處理等方面。”企業合作方表示,“這不僅降低了維護成本,更顯著提升了工程安全性與運營效率。”

目前,該材料已在港口護岸、橋隧結構、消浪構件等典型場景中加快推廣應用,助力濱海工程材料向高性能、長壽命、低碳化邁進。

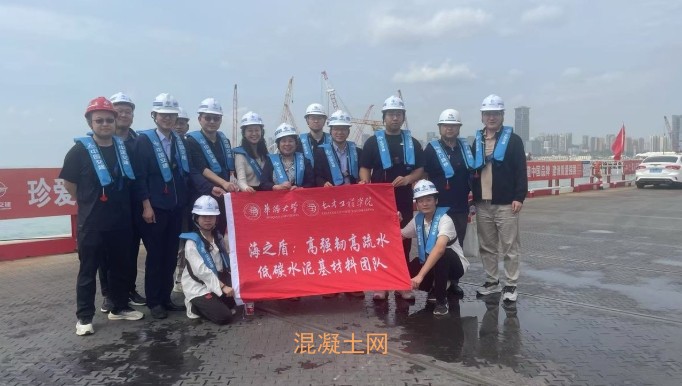

【高校青年,創新不止】

“海智盾”團隊來自華僑大學土木工程專業。他們不僅深耕實驗室,扎根實驗室,更走入沿海社區和碼頭一線,圍繞產業調研、政策對接與用戶反饋開展“青創護岸計劃”,真正將科技成果“寫在海堤上”。截至目前,項目已獲得十余項國家發明專利與多項實用新型專利。

“未來,我們計劃在打造首個海洋高性能材料示范段,并探索自有品牌建設,讓青年研發成果不止步于實驗室。”項目負責人表示。目前,團隊正不斷拓展材料應用場景,服務更廣泛的濱海基礎設施建設需求。

從“高校實驗室”走向“海洋第一線”,“海智盾”正以青年科技創新之力,筑牢一道道智慧防線,守護海岸安全,賦能強國建設。