[摘要]論述了生產C70自密實混凝土的技術途徑、材料選擇及工程應用。選用減水率較高的聚羧酸系高效減水劑及多級配骨料復合使用的技術路線來減少用水量及水泥用量,確保不摻活性材料的情況下,用600kg以內的膠凝材料生產C70自密實混凝土,保證了C70自密實混凝土的體積穩定性,同時60d混凝土抗壓強度達到85MPa以上,混凝土擴展度達到650mm以上、倒流時間15s以內、試驗泵送壓力200kN以內,達到C70自密實混凝土泵送效果。該試驗研究結果在七星模根加固柱工程中得到了成功的應用,為公司取得了良好的社會效益和經濟效益,為使用常規化材料及生產工藝生產高強度自密實混凝土摸索出經驗。

[關鍵詞]自密實;多級配;耐久性

前言

隨著首都北京國際大都市化建設和首都奧運效應,國家經濟得到高速發展,同時關系著國計民生的建筑業得到了空前的發展,對建筑材料之一商品混凝土的要求也越來越高,投入了高額資金建設的建筑物被人們期望有更長久的安全使用期,那么就要求所使用的高強度的混凝土不但有較好的工作性、和達到要求的力學性能,而且要求混凝土具有良好的體積穩定性和高耐久性。使用傳統的方法配置的高強度混凝土一般離不開活性粉末材料,可是使用活性粉末材料生產的混凝土收縮值相對較高,出現裂縫趨勢較大。一旦出現裂縫,混凝土將不可避免地發生堿骨料反應、碳化反應、鋼筋銹蝕等系列的破壞反應,混凝土的耐久性將無從談起,同時采用活性粉末材料生產混凝土生產工藝難于控制。在此,筆者對選用聚羧酸系高效減水劑、多級配骨料復合使用、礦粉和粉煤灰雙摻技術配置C70自密實混凝土進行了實驗研究和應用。

1技術路線

具有良好的耐久性是對高性能混凝土的基本要求,如果混凝土發生裂縫,那么混凝土將不可避免地發生堿骨料反應、碳化反應、鋼筋銹蝕等系列的破壞反應,混凝土的耐久性、高性能將無從談起。混凝土作為一種復雜的物理化學反應產物,主要由砂子、石子、水泥、水、外加劑、礦物摻合料等成份組成,由于水泥和膠凝材料的水化過程極其復雜,內部結構不能直接測量。作為一種承重材料,其強度的重要來源是水泥水化形成的漿體與C-S-H凝膠的強度,而低水膠比是高C-S-H凝膠強度的基本保證。萘系外加劑分散性并不是很理想,使用普通材料生產低水膠比混凝土難以實現,而聚羧酸系外加劑分散性好,減水率高,可以使混凝土在低水膠比的情況下有很大的流動性,是普通材料生產高強度、自密實混凝土的關鍵;組成混凝土的粗骨料石子粒形和級配在低水膠比時對混凝土的流動性和強度都有一定的影響,同時多級配骨料復合使用,可以保證混凝土強度和流動性不變的情況下減少混凝土用水量及水泥用量,從而提高了混凝土的穩定性。因此,選擇優質的骨料多級配復合使用可以用更少的膠凝材料配置出更高強度、更高流動性的混凝土;因此保證混凝土強度及流動性的同時降低水泥用量、保證體積穩定性,同時避免活性粉末材料的使用減少混凝土收縮值,避免產生有害裂縫而引發的混凝土耐久性問題。

2試驗研究過程

(1)試驗方法

通過對以往采用的材料及方法配置的C70自密實混凝土和本課題的研究思路采用的材料及方法配置的C70自密實混凝土進行對比試驗研究,重點針對聚羧酸外加劑的選用、礦粉和粉煤灰雙摻使用及不同粒徑的骨料復合使用進行對比試驗研究,找到生產低收縮、低水化溫升、耐久性好、經濟性好、施工性好的C70自密實混凝土優化途徑。

(2)功試驗研究過程

1)原材料選擇

a.水泥

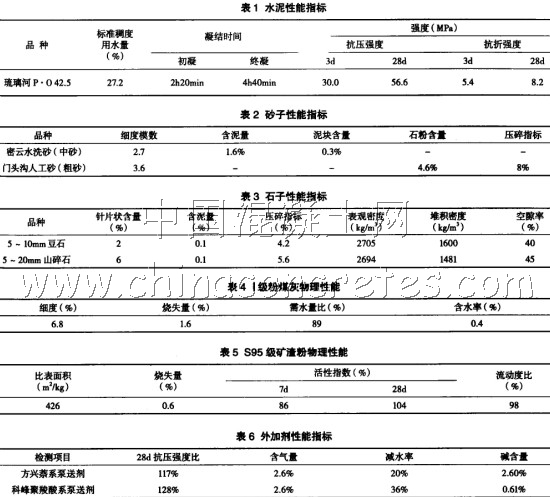

水泥選用北京金隅集團的琉璃河p.042.5水泥,其性能指標見表10

b.砂

人工砂為密云水洗中砂,人工砂為門頭溝產風選粗砂,其性能指標見表2。

c.石子

采用涿州5 -10mm豆石和三河5 -20mm山碎石復合使用,各性能指標見表3。

d.粉煤灰

采用天津薊縣I級粉煤灰,其物理性能指標分別見表4。

e礦粉

采用北京盛世首佳生產的S95級礦渣粉,其物理性能指標見表5。

f.外加劑

荼系外加劑采用北京方興外加劑廠生產的荼系泵送劑,聚羧酸系外加劑選用北京科峰外加劑廠生產聚羧酸系泵送劑,其物理性能指標見表6。

3對比試驗

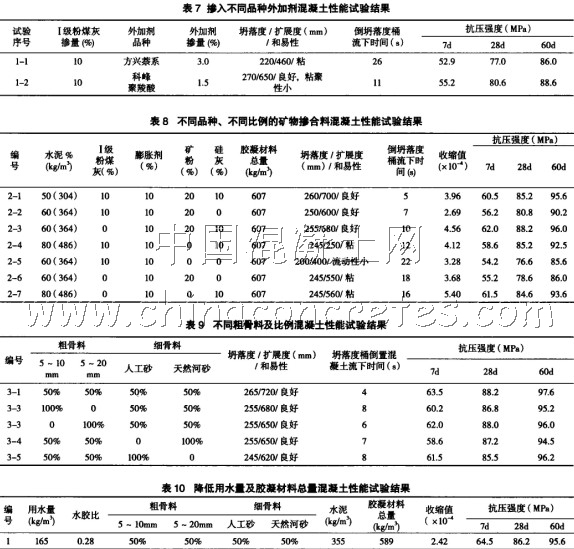

a.采用固定水膠比0.28、固定砂率45%、固定用水量 170kg/m3,通過摻用不同外加劑進行對比試驗,確定生產C70 自密實混凝土的優質外如劑。試驗結果見表7。

從表7可得結論:從選用不同外加劑混凝土坍落度、擴展度和和易性看,用聚羧酸系泵送劑很容易達到自密實混凝土效果,從混凝土坍落度桶倒流時間看,聚羧酸系泵送劑配制的混凝土黏度小,易于泵送,強度方面聚羧酸系泵送劑比荼系泵送劑略高。因此用聚羧酸系泵送劑很容易生產出強度、流動性達到C70自密實混凝土效果的混凝土,生產自密實混凝土聚羧酸系泵送劑比萘系泵送劑分散性占很大優勢。

b.采用固定水膠比0.28、固定砂率45%、固定用水量 170kg/m3,固定聚羧酸系泵送劑,通過摻用不同品種和比例的礦物摻合料進行對比試驗,確定生產C70自密實混凝土的優質礦物摻合料。試驗結果見表8。

從表8可得結論: I級粉煤灰和礦粉復合摻加比單摻粉煤灰或礦渣粉生產C70自密實混凝土工作性能提高,混凝土強度提高,同時混凝土收縮值減少,開裂趨勢減小,混凝土耐久性提高,能夠生產出C70高性能自密實混凝土。硅灰的摻入雖然混凝土強度提高、工作性提高,但是混凝土收縮值明顯增大,混凝土開裂趨勢增大,耐久性降低。因此采用I級粉煤灰和S95級礦粉復合使用不僅能夠生產出強度、自密實效果達到C70自密實混凝土的要求,而且混凝土耐久性也較好。

c.采用固定水膠比0.28、固定砂率45%、固定用水量170kg/m3,固定聚羧酸系泵送劑,固定礦物摻和料及比例(礦粉摻量30%,粉煤灰摻量10%),從最大密度理論角度出發,采用兩種不同粒徑、粒形的粗骨料及細骨料進行組合,確定生產C70自密實混凝土的骨料種類及比例。試驗結果見表9。

從表9可得結論:人工砂、5 - 10mm粗骨料的引人混凝土強度提高,混凝土擴展度增大、倒流時間縮短,根據以上試驗結果降低混凝土用水量有了空間,從降低用水量,減少膠凝材料總量,減小混凝土自收縮角度出發對混凝土配合比進一步調整,試驗結果見表10。

從表10可得結論:由于采用多級骨料級配的技術,用水量進一步降低、水泥及膠凝材料總量降低情況下,混凝土抗壓強度、塑性黏度及屈服剪切力也能滿足C70自密實混凝土的要求,混凝土自收縮進一步減小,混凝土耐久性提高。

4結論

(1)從外加劑的優化試驗發現,用聚羧酸系泵送劑配制的混凝土綜合性能較好,隨著摻合料摻量的加大,混凝土拌合物的粘度幾乎沒有上升,顯示出了良好的分散性能,這使不用活性粉末材料生產C70高性能自密實混凝土成為可能。

(2)優質的粉煤灰和礦粉雙摻可以大幅度提高混凝土流動性,提高混凝土后期強度,減少混凝土收縮值,開裂趨勢減小,混凝土耐久性提高,所以配制耐久性良好的C70自密實混凝土離不開摻合料。

(3)根據著名的富勒連續級配理論,通過四級配骨料復合使用試驗發現,分別把砂子、石子二級配混合后,可以直接降低混凝土單方用水量,若保持混凝土水膠比和外加劑摻量不變時,可降低混凝土的膠凝材料用量,有利于降低C70自密實混凝土的水化溫升,提高混凝土的工作性、體積穩定性和耐久性。

5工程實踐

經過以上技術理論探討和試驗研究,我們用現實條件下的材料生產C70自密實混凝土積累了一定的經驗,并在七星摩根加固柱工程中得到應用。

(1)工程概況:(被加固的部位為奧運附屬工程——七星摩根工程中1—5層的40多根柱子。被加固的柱子原尺寸為: 長x寬x高=150cm x 50cm x 505cm,加固后的尺寸為:長x寬x高=200cmx200cm x 505cm.主要工序:為柱子鑿毛,露出粗骨料;綁扎水平筋、豎筋、箍筋;支模板;澆注混凝土。加固厚度為:整個方柱四周均勻包裹25cm厚混凝土。)

( 2)工程難點:本層的柱子無法從本層直接澆注,只能將從上一層將本層頂板鑿開一個25cmx 25cm的方口,混凝土從上一層通過頂板方孔澆注到下一層被加固的柱子中(圖1),混凝土泵送入模,混凝土入摸口過小;從505cm高度撓注入模,澆注離度超過200cm;鋼筋過密,混凝土流動阻力過大同時振倒棒根本無法插入;同時要求拆模后混凝土無表面缺陷的同時達到清水混凝土效果,這給混凝土流動性、勻質性、密實性等提出很高要求。

圖1 七星模根工程加固柱子自密實混凝土澆注圖片

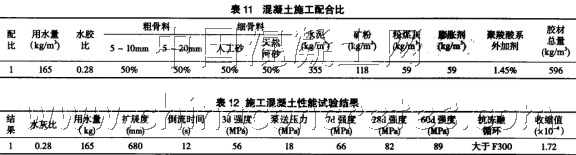

(3)鑒于施工技術要求及此前的試驗研究,確定施工配比如表11。

(4)施工配比混凝土性能試驗結果如表12。

(5)工程結果。

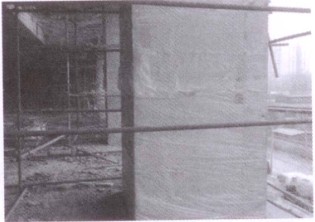

此工程被加固后的柱子強度達到設計強度C70自密實棍凝土強度要求,無蜂窩、麻面、大氣泡、裂紋等表面缺陷,達到自密實清水混凝土效果(圖2)。

圖 2 七星模根工程中被加固柱子拆模后工程效果圖

參考文獻:

[1]郭延輝,郭京青.聚羧酸系高性能減水劑及其應用技術.中國建筑學會混凝土外加劑應用技術專業委員會編.

[2]吳中偉,廉慧珍.高性能混凝土.北京:中國鐵道出版社.